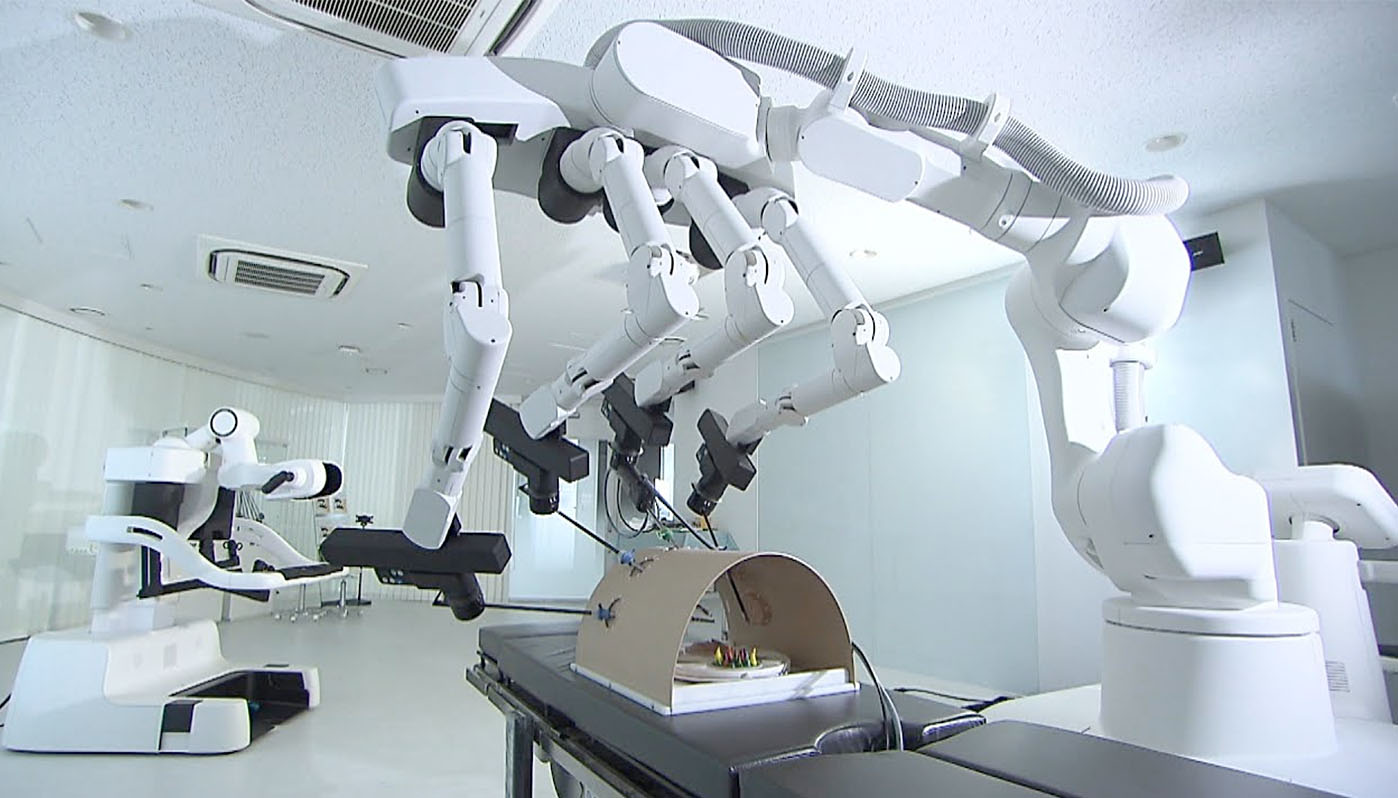

開発者の想いと医師の声が実現させた国産ロボット

メディカロイド設立に至る最初のきっかけは、初代社長に就いた橋本康彦氏(現川崎重工業代表取締役社長執行役員)の「医療用ロボットを造りたい」という想いだった。橋本氏が川崎重工でロボット開発の責任者になったことを機に、医療用ロボットの開発に向けた動きが始まった。医療用ロボットを造るには医療に関する知識が必要不可欠。

そこで橋本氏が声をかけたのが、友人であり歴史ある医療機器メーカに勤務していた浅野薫氏(現シスメックス代表取締役社長)だ。

2012年、二人を中心とした「医療用ロボット研究会」が発足、1年ほどの期間を経て、2013年8月、メディカロイドとして正式に製品開発をスタートした。

設立から2年は医療現場でのロボット活用の可能性を探るためのマーケティングに費やした。

当時、手術支援ロボットの先発品がすでに定着しつつあり、新たに参入するのは難しいと考えた。しかし、医師らの「産業用ロボットは世界シェアの半分を日本製が占めるのに、なぜ医療用ロボットは造られないのか。

もっと日本の医療に合ったロボットがほしい」といった声が背中を押し、開発を進めた。

日本企業だからこその密なコミュニケーションにより、現場の医師が求めるニーズを詳細に把握し改良を重ね、2020年8月の製品化に至った。

当初は泌尿器科のみの適応だったが、先発品も泌尿器科から導入されていたこともあり、泌尿器科は手術支援ロボットへの親和性が高いとされている。

また、日本は諸外国に比べ、安全性に関する情報を重視する傾向にある。そこで、メディカロイドは製造販売承認取得当初は、安全に徐々に導入を進めていくこととした。

現在では、全国で35台導入、手術は1300症例以上の実績を積んでいる(いずれも2022年度実績)。

導入施設は北海道から沖縄まで、大学病院などの大規模病院だけでなく100床規模の比較的小さな病院にも及ぶ。

2022年には新たに婦人科、消化器科領域での適応も追加され、さらに導入は進むとみられる。