銀行、証券のクロスユース率は楽天がトップ

「金融/証券サービスの携帯キャリア別利用状況調査」(2024年8月時点)

2024年10月17日

■銀行、証券会社のクロスユース率は楽天モバイルがトップ

■株式売買手数料の無料化で、全キャリア共通してSBI証券の利用率が伸びる

■楽天はモバイルユーザーの金融サービス取り込みに成功

ICT市場調査コンサルティングのMM総研(略称MMRI、東京都港区、関口和一所長)は、携帯キャリア4社がそれぞれ自社グループで提供する銀行および証券サービスの利用状況の調査結果を発表した。携帯電話利用者が、契約先の携帯キャリアが提供する各種サービスを「最も利用している」と回答した比率(以下クロスユース率※1)を指標とした。このクロスユース率により、自社の各種サービスで、グループ内の相乗効果を上げ、“利用者の囲い込み”につながっているかどうかがわかる。本調査では、15~79歳の携帯キャリア4社を利用している男女3万2916人を対象にWebアンケート調査を行い、銀行口座、証券口座の利用状況について確認した。

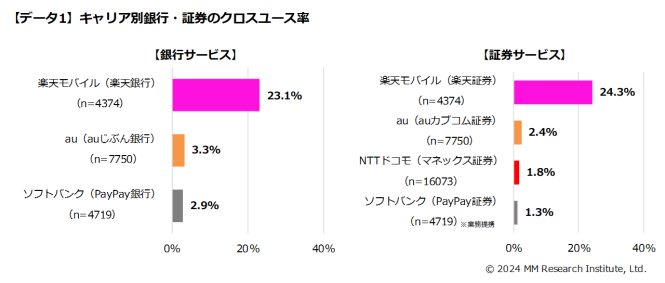

調査結果から銀行と証券のクロスユース率は楽天モバイルがともにトップで、銀行サービスではユーザーの23.1%、証券サービスでは24.3%が楽天証券を最も利用していることがわかった(データ1)。楽天証券は全キャリアユーザーを含めた利用率でもトップを占めた(データ5)。楽天モバイルはまだ銀行や証券口座を利用していないユーザーのまとめ意向が高く、他キャリアユーザーに比べて「楽天経済圏」への受容度が高い傾向がみられた(データ6,7)。クロスユース率の高さでは楽天モバイルの強さが目立ったが、金融サービスの連携を強める動きは各キャリアで加速しており、利用者獲得競争は一層激しくなるだろう。

※1 クロスユース率:携帯電話利用者が契約先の携帯キャリアが提供するサービス(提携先も含む)をどの程度利用しているかの比率。これが高いほど「利用者の囲い込み」につながっていることになる

※2 楽天モバイルは楽天MNOサービス利用者のみ集計

モバイルと銀行のクロスユース率は楽天がトップに

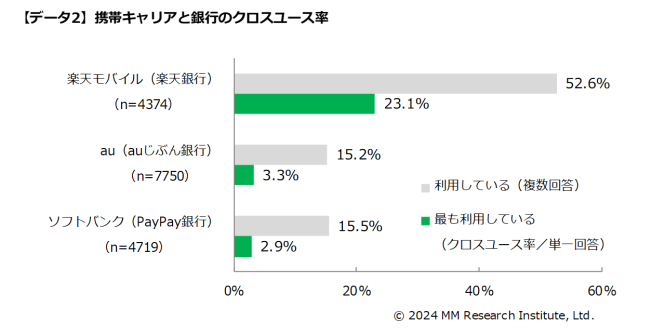

携帯キャリアと銀行サービスのクロスユース率を調べると、楽天モバイルユーザーによる楽天銀行の利用率は前年調査より1.2ポイント増の52.6%と半数を超えた(データ2)。そのうち、楽天銀行をメインで利用しているユーザーの割合(クロスユース率)は1.8ポイント増の23.1%だった。ソフトバンクユーザーではPayPay銀行の利用率は1.7ポイント増の15.5%、クロスユース率は0.4ポイント増の2.9%。auユーザーによるauじぶん銀行の利用率は2.6ポイント増の15.2%、クロスユース率は0.7ポイント増の3.3%だった。NTTドコモ(以下ドコモ)は三菱UFJ銀行とdアカウントを連携し、携帯電話料金の支払いをするとdポイントが貯まる「dスマートバンク」を提供しているが、dスマートバンクから振り込み操作ができないなど制約も多いサービスのため、クロスユース率から除外している。ソフトバンクグループの決済会社PayPayは2024年8月に国内で初めて給与デジタル払いの運営事業者に指定され、9月分の給与からサービスを開始している。支払われたPayPayマネー(給与)を現金化するには銀行口座に送金する必要があるが、PayPay銀行以外に送金する場合は100円の手数料が発生するため、給与デジタル払いのニーズに比例してPayPay銀行の利用率が増加していく可能性がある。

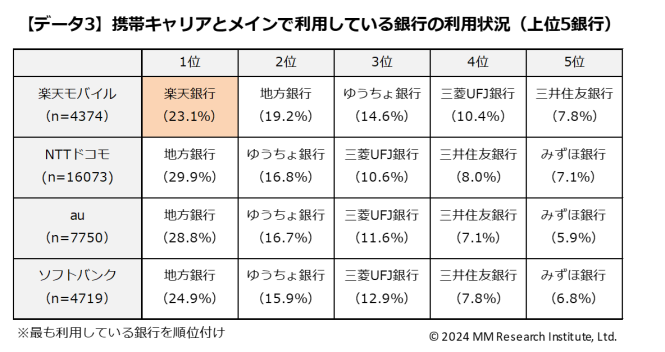

携帯キャリアとメインで利用している銀行サービスの利用状況(上位5銀行)をみると、ドコモとソフトバンク、auユーザーは地方銀行が1位で、楽天モバイルユーザーは地方銀行を抑え、楽天銀行が1位という結果だった(データ3)。以下、どのキャリアも利用率が高い順にゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行と続いている。楽天モバイルは、モバイル契約者が銀行口座を開設し、一定の条件を達成するとポイントがプレゼントされるキャンペーンを継続的に実施しており、モバイルユーザーの銀行口座開設を促している。また、楽天銀行、楽天証券、楽天生命保険を契約していればモバイル申し込み時に本人確認が簡素化される「ワンクリック申し込み」に対応しており、各サービスを利用しやすい環境がクロスユース率の高さにつながっているとみられる。

モバイルと証券のクロスユース率は楽天がトップ

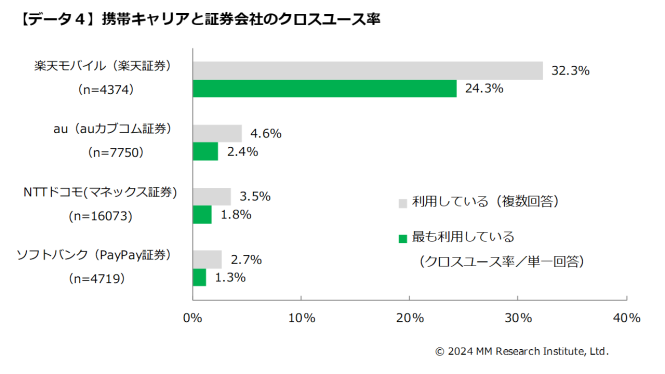

携帯キャリアと証券サービスのクロスユース率の状況を調べると、楽天モバイルユーザーによる楽天証券の利用率は32.3%、そのうち最も利用しているとの回答(クロスユース率)は前年から3.0ポイント増の24.3%とトップだった(データ4)。auユーザーではauカブコム証券利用率は1.0ポイント増の4.6%、クロスユース率は0.6ポイント増の2.4%だった。ソフトバンクユーザーのPayPay証券の利用率は1.4ポイント増の2.7%、クロスユース率は0.3ポイント増の1.3%だった。

ドコモユーザーではマネックス証券の利用率は、ドコモとマネックス証券の資本業務提携前の2023年8月は2.8%、クロスユース率は1.4%だったが、今回調査で利用率が0.7ポイント増の3.5%、クロスユース率は0.4ポイント増の1.8%となった。2024年1月にマネックスグループ・マネックス証券と業務提携したドコモは、同年7月から「d カードのクレカ積立」をスタート、さらにマネックス証券でのNISA(少額投資非課税制度)口座開設や口座入金でdポイントを付与するキャンペーンも実施し、同年9月からdアカウントの連携を始めた。連携開始により、投資信託の保有で d ポイントが貯まり、d ポイントで投資信託の購入が可能になり、dポイント経済圏のユーザーにとってマネックス証券で口座開設をするメリットが大きくなった。

株式売買手数料の無料化でSBI証券が利用率を伸ばす

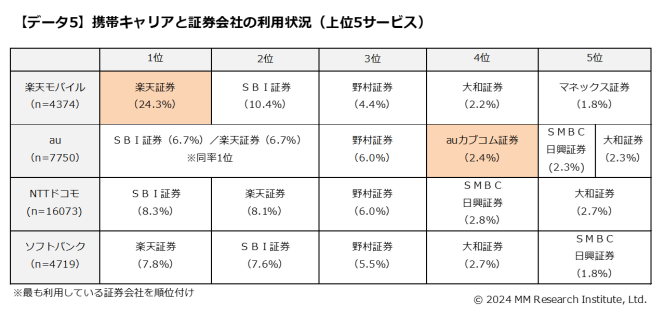

証券口座を所持しているユーザーに対し、メインで利用している証券会社を尋ねると、楽天モバイルユーザーによる楽天証券の利用率は24.3%で、2位のSBI証券に13.9ポイントと大差をつけた(データ5)。ソフトバンク、auユーザーに関しても、楽天証券が1位だった(※auはSBI証券が同率1位)。楽天証券は2023年10月から国内株取引(現物・信用)手数料が無料になる「ゼロコース」を提供しており、根強い人気がある。

キャリア傘下の証券会社ではないがSBI証券の存在感が増している。SBI証券は「ゼロ革命」をキャッチフレーズに、2023年9月から取引報告書や各種交付書面を郵送から電子交付に切り替えたユーザーを対象に国内株取引(現物・信用)などの売買手数料を無料化した。その影響か、ドコモユーザーの中では楽天証券を抜き、SBI証券がトップとなり、auユーザーでは楽天証券と同率1位という結果になった。楽天モバイル、ソフトバンクユーザーの中でもクロスユース率が伸びており、楽天証券同様、手数料無料がユーザーに響いているとみられる。

また、auユーザーでは前年ランク外であったauカブコム証券が4位にランクインした。KDDIは通信と金融サービスを融合させた料金プラン「auマネ活プラン」で、auカブコム証券でクレカ積み立てをするとポイント還元率がアップする特典を提供しているほか、全国の直営店au Styleで金融知識を学べる「マネ活セミナー」を積極的に開催している。2024年2~9月にセミナーに参加すると抽選で最大2000円相当のau PAYギフトカードを贈る特典を実施しており、こうしたセミナー参加やマネ活プランの加入をきっかけに少しずつ利用ユーザーが増えているとみられる。

銀行、証券のまとめ意向では楽天が圧倒的

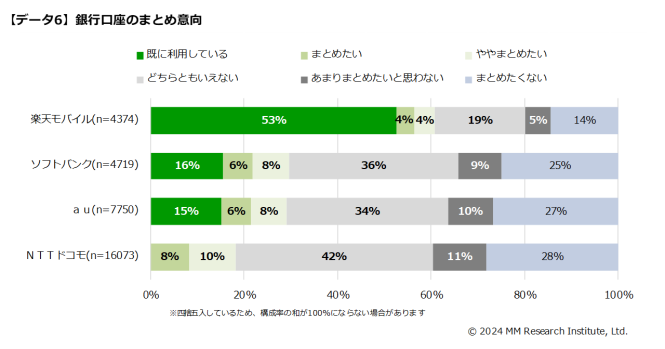

各キャリアのユーザーに「メインで使っている携帯電話会社と証券や銀行などのサービスをまとめたいか」というまとめ意向を聞いた。楽天モバイルユーザーは携帯キャリアと銀行口座について「まとめたくない」「あまりまとめたくない」とネガティブな選択肢を選んだ人の割合が約20%と4キャリアの中で一番少なかった(データ6)。

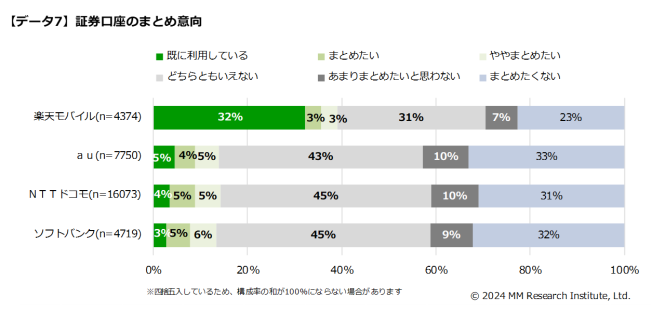

証券口座のまとめ意向でも楽天モバイルが圧倒的で、「どちらともいえない」と中立の選択肢を選んだ人の割合が4キャリア中で一番少なかった。楽天モバイルに比べると他の3キャリアのまとめ意向に大きな違いはみられなかった(データ7)。

モバイルユーザーの金融サービス取り込みに成功する楽天

銀行、証券のクロスユース率の高さでは前年調査に引き続き、楽天モバイルの強さが目立った。モバイルユーザーに対して、楽天銀行・楽天証券の口座開設でポイントを付与するキャンペーンの継続的な実施や、楽天銀行・楽天証券を利用しているユーザーはモバイルサービス申込時に本人確認が簡素化されるなど、モバイルサービスと金融サービスをダイレクトにつなぐ施策が功を奏している。

NTTドコモは2024年1月からマネックスグループ・マネックス証券と業務提携を開始し、7月には「dカードのクレカ積立」、10月にはdアカウントの連携を可能にするなど、段階的に連携を強化してきた。ドコモユーザーは2024年8月から提供が始まった「eximoポイ活」プランに加入していると、マネックス証券でdカードGOLDのクレカ積み立ての還元率がアップするようになり、ドコモ経済圏のユーザーにとってメリットが大きくなった。ソフトバンクグループのPayPayはスマートフォン決済で最大のシェアを持ち、MNO4社の中で自社ユーザーの利用率がトップを誇る(2024年MM総研調べ)。2024年9月分から給与デジタル払いに対応し、金融業界の注目を集めている。今後、銀行、証券を含めた経済圏の拡大が期待される。KDDIはドコモに先んじて「auマネ活プラン」でクレカ積み立て利用時の還元率がアップする料金プランを提供しており、auショップでの金融知識を学べる「マネ活セミナー」の開催で、自社ユーザーのさらなる取り込みを図っている。

2024年からはNISAが新しくなり、非課税限度額の大幅な拡大や非課税保有期間の恒久化が始まった。NISA制度の改定で、新たに投資に興味を持つ層が増える中、今後の各社のクロスユース率にどう変化が起きるか注視したい。

■注意事項

1.本プレスリリースは、MM総研が実施した市場調査の結果と分析から一部または全部を抜粋したものです。2. 報道機関が引用する場合は、出典を「MM総研」と明記してください(MMは全角)。数値等は表ではなくグラフ化して掲載してください。

3. 報道機関以外が本プレスリリースの内容を引用・転載する場合は、MM総研による承諾が必要です。

4. MM総研の独自調査結果であり、公的機関の統計や企業の公表数値等と異なることがあります。また、データ・資料は、作成時点におけるものであり、今後予告なしに変更されることがあります。

5. 本データを報道以外の以下用途で無断利用することを固く禁じます。

-プロモーション(広告・販売促進資料・ホームページ掲載・チラシなど外部に発信する資料・データ)

-セミナー・講演会

-その他、営業目的・営利目的での使用

6. 調査の詳細、研究員コメント、データ利活用などについては、担当者までお問い合わせ下さい。

■MM総研について

株式会社MM総研は、ICT分野専門の市場調査コンサルティング会社です。日本におけるデジタル産業の健全な発展と市場拡大を支援することを目的として1996年に設立し、四半世紀にわたって経験と実績を重ねてきました。ICT市場の現状と先行きを的確に把握する調査データに加えて、新製品・新サービスを開発するためのコンサルティングサービスも提供しています。

本件に関するお問い合わせ先

(株)MM総研

担 当 : 横田、石塚、小池

所在地 : 105-0011 東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー

連絡先 : 03-5777-0161