半数がパソコン導入時の課題訴え、7割が導入/運用コンセプトにDevice as a Serviceを支持

――国内中堅中小企業を対象にパソコン入れ替え、Device as a Service市場の調査を実施

2019年01月15日

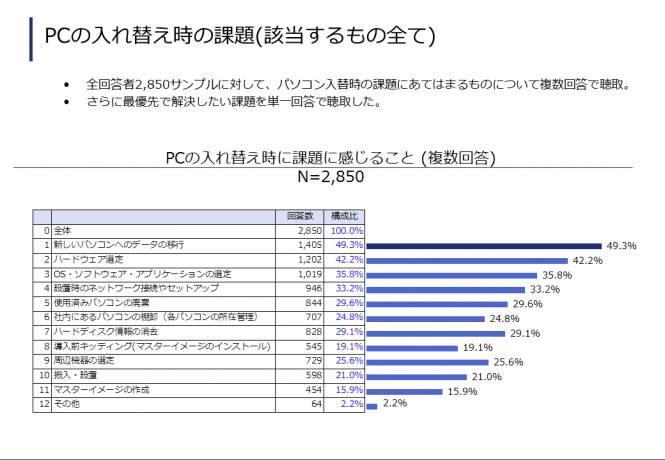

MM総研は2019年1月15日、国内中堅中小企業(SMB)※1を対象にパソコン導入に関する意識とDevice as a Servie(DaaS)※2市場に関する結果をまとめた。これによると、SMBの過半がPC入れ替え時にあたりデータ移行や機器選定で課題に直面する姿が浮かび上がった(図1)。

図1:PCの入れ替え時の課題

回答では、特に手間がかかるデータ移行やセットアップ作業に加えて、ハードウェアの選定も上位に挙がっている。

調査対象企業でのパソコンの平均利用期間は約5年。2020年1月にはパソコンの旧主力OSであるWindows7のサポート終了が予定されているため、2019年は多くのユーザーがWindows10などの最新ソフトウェアとハード刷新を実施する時期となる。パソコンは欠かすことのできない業務ツールだが、生産性向上の観点からみても、モバイルパソコン(どこでも働ける環境の整備と情報共有の強化)や、高性能パソコン(業務自動化、研究開発などの高度化、AIの開発と業務活用)など目的に沿った機器の選定が重要になっている。その一方で、旧機器の廃棄や、ネットワーク環境のセットアップなど課題となる項目は多様化しており、これら一連の項目がパソコン環境の整備にかかる“見えないコスト”としてSMBの負担となっていると推察される。

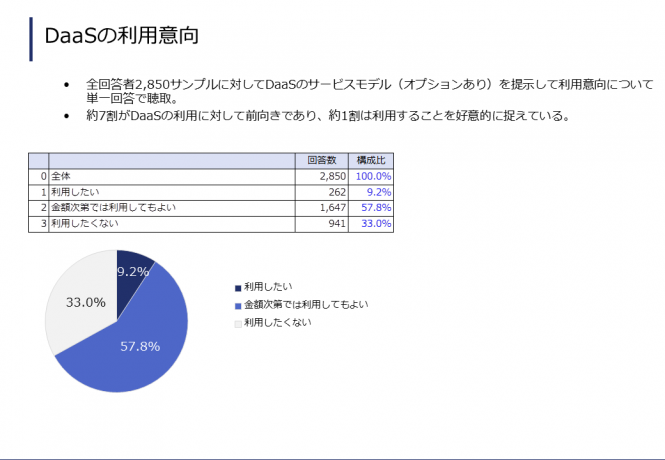

そこで、MM総研は国内中堅中小企業を対象に、これらの課題軽減につながると考えるソリューションを「Device as a Service(DaaS)」※2と定義したうえ、その利用意向について尋ねた(図2)。結果によると、「利用したい」「金額次第では利用してもよい」と回答し、DaaSを支持するユーザーが合計67%となった。

図2:DaaSの利用意向

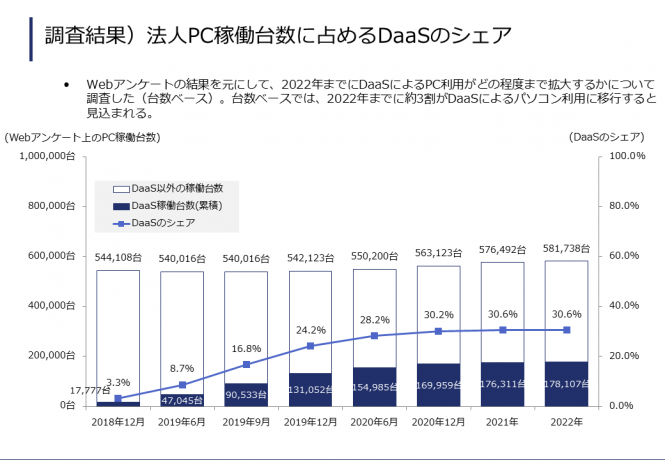

また、DaaSを利用したい時期、内容、支出可能な金額帯を複合的に調査し、試算したところ、台数ベースで約3割がDaaSに移行する可能性があることが明らかとなった。

図3:法人PC稼働台数に占めるDaaSのシェア(予測)

今回の調査では、Device as a Serviceにおけるパソコン入れ替えを2年、また付加価値を①オフィススイート活用②自動でのデータ、アプリケーション環境移行③ID運用と管理④侵入検知⑤GDPR対応のデータ暗号化と安全な保管――と設定して、利用意向を尋ねている。調査結果では、総じて支払ってもよい月額の金額帯を6,000円~8,000円と考えているユーザーが多いことも判明した。

MM総研ではこれらの結果を2019年1月末に報告書としてまとめ、提供を開始する予定。パソコンベンダー、サービス事業者のビジネス企画、ユーザーの調達サービス選定にあたっての基本資料となる。

働き方改革を支える重要なツールであるパソコンやスマートデバイスは半導体、ソフトウェアの進化により高性能化、低価格化が進み、多くの企業が当たり前のように利活用をする時代になるなかで、スマートフォンなどを含めてみても機器性能上昇、価格の低廉化は踊り場にさしかかっている。一方、これらの技術を元に、クラウドのビジネスモデルが生まれ、ネットワークの高速大容量化とともに、多くのユーザーがソフトウェアやコンピュータリソースをより戦略的に活用できる時代に突入した。

MM総研では国内ユーザーのICT導入において、上記を念頭にTCOを最適化し、技術を最大限活用する方法論を国内のユーザー、事業者の皆様とともに研究し続けたいと考えている。

===============================================

■調査概要

【調査方法】 WEBアンケート調査(本調査:2,850件)

【調査時期】 2018年7月

【聴取対象】 ① 国内に拠点を持つ従業員数が1名~999名の法人 and ② パソコン(2in1PC含む)を導入している ③ IT製品及びソリューション導入にあたって決裁権もしくは選定権を有する

■注釈(定義)

※1:上記の通り国内中堅中小企業を従業者数999名以下の企業と定義している。

※2:Device as a Serviceを以下のように定義して調査を実施している。

【DaaSの概要】パソコンを所有せずに、月額課金形式で利用するサービス。資産計上をせずに経費処理(オフバランス)をするメリットがある。レンタル等の従来手法との違いはデバイスをOfficeソフト、セキュリティやID管理等のサービスと一緒に一元的に調達することができる点にある。

【DaaSの詳細定義】パソコンの月額利用に以下の付加価値が付随したものと定義した

①常に最新のOffice製品ライセンスが利用可能。

②新デバイスの配布時に、個人設定、アプリ配布、データ移行などの環境移行が自動でできる

③クラウドによるID運用とスマートフォン管理ソリューションによって、データ流出の防止とアプリの管理ができる。

④侵入検知ソリューションでランサムウェア、標的型攻撃など、サイバー攻撃への対処ができる。

⑤GDPR対応のデータ暗号化や監査機能の導入で、法令違反に該当するリスクを減らせる。

===============================================