光海底ケーブルでAI社会の発展と途上国のデジタル格差是正に貢献

日本のデジタル成長戦略において、光技術を軸とした次世代通信インフラの整備は中核的な要素だ。中でも光ファイバーケーブルが主流の海底ケーブルは安定性が高く、今や国際通信の99%を担う通信インフラとなっている。NECはその世界トップ3サプライヤーの一角として、数々の国際的なプロジェクトや生産技術の向上への挑戦を続けている。これらの事業が、今後のスマート社会の発展を支える取り組みとして高く評価された。

スマートソリューション部門

光通信インフラ分野

最優秀賞

国際社会の発展を支える

日本のデジタル成長戦略において、光技術を軸とした次世代通信インフラの整備は中核的な要素だ。中でも光ファイバーケーブルが主流の海底ケーブルは安定性が高く、今や国際通信の99%を担う通信インフラとなっている。NECはその世界トップ3サプライヤーの一角として、数々の国際的なプロジェクトや生産技術の向上への挑戦を続けている。これらの事業が、今後のスマート社会の発展を支える取り組みとして高く評価された。

国際通信の99%を担う海底ケーブル。NECは仏アルカテル・サブマリン・ネットワークス、米サブコムとともに3社で約9割のシェアを占め、市場をけん引している。1964年の事業参入以来、60年間で敷設した海底ケーブルの総距離は40万キロメートル、地球10周分に及ぶ。

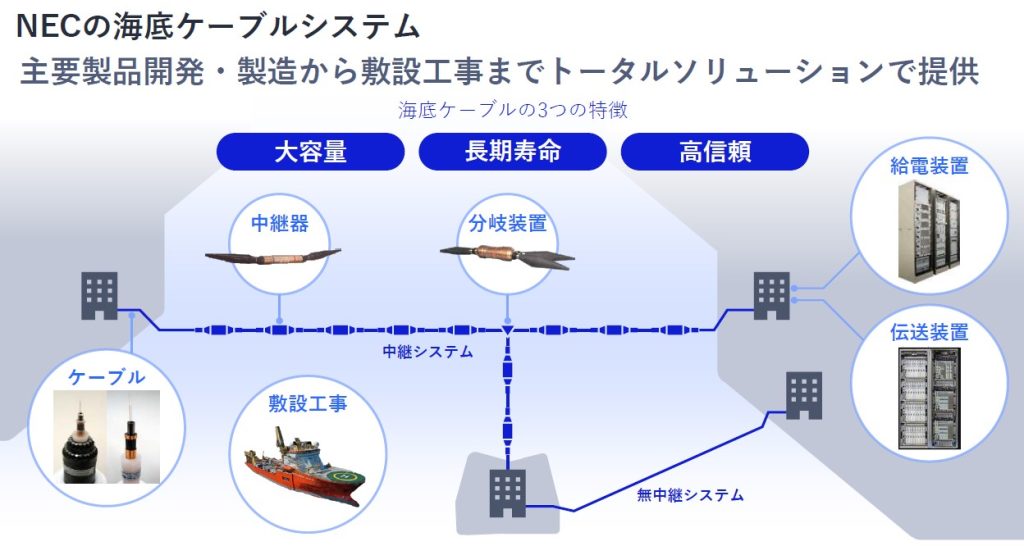

海底ケーブルシステムは様々な装置から構成されている。海底内には海底ケーブル、長距離伝送中に減衰する光信号を増幅する光海底中継器、光信号を複数個所につなぐための分岐装置、また、陸上には光を送信する伝送装置、中継器に電力を送る給電装置が必要だ。NECはそれら装置の開発から製造、システム設計、敷設工事まで、全工程をトータルソリューションとして提供している。

また、ケーブルを敷くルートの調査や敷設工事には、通過する海域を有する国それぞれの許認可が必要だ。許認可取得だけで1年以上かかることもあり、大きなプロジェクトでは受注から敷設完了まで3~4年を要する。

非常に大規模かつ長期にわたるプロジェクトであり、こうしたプロジェクトを遂行できる会社は世界にも少ない。NECはその1社として、需要拡大が続く国際通信を支えてきた。

米テレジオグラフィーの調査では、国際通信の需要は2020年から2026年の間、年35%のペースで成長している。世界中で動画配信やSNSなどリアルタイム性が高くデータ量の大きいネットサービスの利用が拡大しているからだ。実際に海底ケーブル事業の顧客には、各国の通信キャリアだけでなく、グーグルやメタ、マイクロソフト、アマゾンなどの米大手テック企業が新たに加わり、その投資規模は近年ますます拡大している。今後はAI(人工知能)の利活用やそれに伴うデータセンター間通信需要の拡大により、さらに大容量の通信網が必要になるとされている。

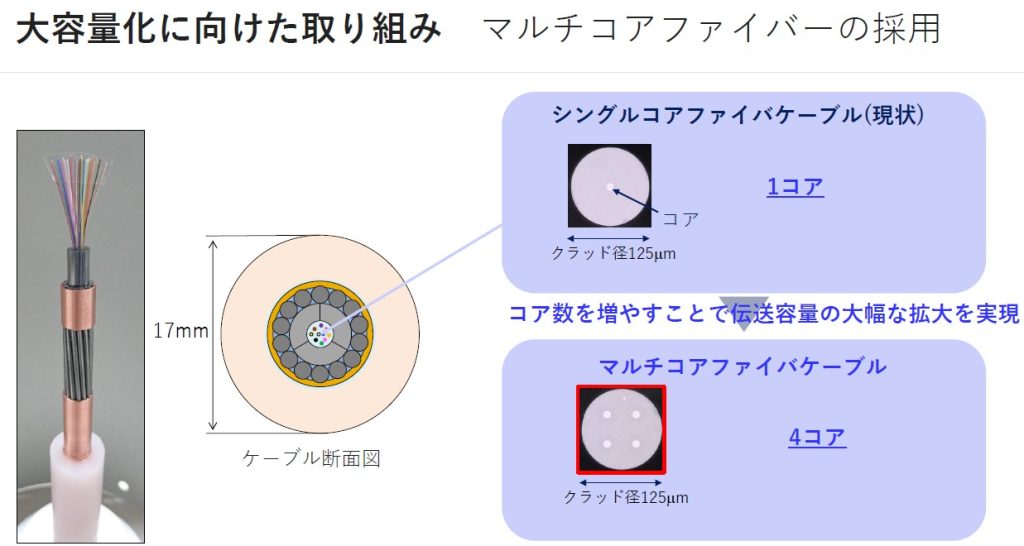

NECではそうした社会に先駆け、ケーブルの大容量化を進めている。ケーブルの構造として、現在は1本のケーブルの中に48本の光ファイバーが入っているものが最大だが、その光ファイバーの中にある光信号の通り道「コア」を、ひとつから複数に増やすことで、伝送容量の大幅な拡大を実現する「マルチコア」という技術だ。NECは1本の光ファイバーに2コアが入ったマルチコアファイバーを搭載した海底ケーブルを世界で初めて商品化に成功しており、業界のカンファレンスでもメタ社が「さらなる大容量化にあたってはマルチコアファイバー技術が有望である」と言及するなど、大きな注目を集めている。NECが手掛けるグーグルの光海底ケーブル太平洋横断プロジェクトでは、すでにこのマルチコアファイバーケーブルの敷設が進行中だ。NECは世界に先行する技術開発を続け、シェアを拡大していく。

光海底ケーブル事業の発展には3つの課題がある。1つ目は敷設船の確保、2つ目は海底装置の生産力の強化、3つ目は人材育成だ。まず敷設船だが、海底ケーブルの専用敷設船は世界で60隻ほどしかなく、近年は需要旺盛により慢性的に不足している。競合他社は敷設船を所有しているものの、NECではこれまで船を所有せず、長期チャーターをするなどして敷設にあたっていたが、複数のプロジェクトが同時並行する中で敷設船の確保に課題がある。今後プロジェクトを円滑に進めシェアを伸ばしていく上では、自由度の高い敷設工事が可能となる敷設船確保の最適化戦略が必要不可欠だ。5月には総務省も海底ケーブルの敷設・保守能力の強化策として、敷設船の「船団保有体制の構築」をあげており、NECでは政府とも連携して検討を進めていく。2つ目の生産設備においても、強みであるマルチコアファイバーケーブルに対応した生産設備を拡充する予定だ。3つ目の人材育成は、大規模な国際案件のプロジェクトマネジメントや、海底ケーブル特有の技術開発、施工管理など多くの知識の習得と、それをトータルでマネジメントできる人材を育てるという難しい課題だが、社内リソースだけでなく、様々な業界からのノウハウ、アイデアを活用することで、これを可能にしていく。

3つの課題を解決し競合他社に比肩するリソースを揃えることが、光海底ケーブル事業の今後の発展をもたらすポイントと捉えている。

海底ケーブルは国際間をつなぎ自然を相手にする事業であるがゆえに、地政学リスクや天候の影響を受けやすく、民間企業にとってはリスクの大きい事業だ。それでも挑み続ける理由は、社会的意義の大きさにある。

日本国内では海底ケーブルでの大容量・高速通信による経済活動・行政・防衛・災害対応などへの貢献、グローバルの観点ではデータ利用量の大きい都市部だけでなく、デジタルインフラの整備されていないアジアや太平洋の島しょ部でも、NECの携わるプロジェクトが地域の人々の生活を変え始めている。動画の視聴もできず、クレジットカードの決済に10分かかっていたアジアの離島では、光海底ケーブルの開通により島内で4Gの通信が可能になり、デジタル格差が解消された。

日本のデジタル成長戦略及び経済安全保障を支えるインフラとして、また世界のデジタル格差を解消し生活を変えるインフラとして、NECの光海底ケーブル事業はこれからも進化を続けていく。

2025年

スマートソリューション部門

AI分野

最優秀賞

AI分野 最優秀賞

ソフトバンクグループ株式会社

2025年

スマートソリューション部門

光通信サービス分野

最優秀賞

光通信サービス分野 最優秀賞

NTT東日本株式会社/NTT西日本株式会社

2025年

スマートソリューション部門

DXソリューション分野

最優秀賞

DXソリューション分野 最優秀賞

三菱商事株式会社/KDDI株式会社/株式会社ローソン